1.エア・クリーナ、スロットル・ボディー(アイドル回転数制御装置)、

サージ・タンク、インレット・マニホールド

2.ターボ・チャージャ、インタークーラ、吸気管制御装置

3.キャニスタ、PCVバルブ、、EGR

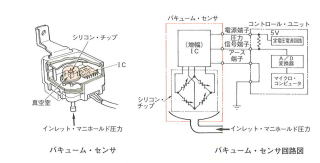

4.エア・フローメータ、バキューム・センサ

5.接続部のホース及びガスケット

点検のポイント

総合的な点検として空気の流れる部分でエアの吸い込み(負圧部)又は漏れ(加圧部)がないかを点検する。

マニホールド負圧 500mmHg位が普通であり、エアの吸い込みがあれば、負圧が小さくなる。

部分的な点検としてスロットル・ボディー及びPCVバルブの汚れ具合の点検

作動点検として、ISCV及びキャニスタを点検する。

判断基準 エア・フローメータ バキュ−ム・センサ

エンジン停止時 0.2〜1.2V 3.0〜3.6V

アイドル回転時 1.2〜1.5V 1.5V前後

加速時 1.5V〜3.5V位まで上昇する。

このセンサの良否判定は、数値での判断が難しい。メーカー基準では範囲が広くて判断できない。従って同型車種の出力電圧を参考にして判断するのが、的確な方法と思われる。(空気量が多くなると電圧が上昇する、つまり電圧が基準より低くなると噴射量が減少する。)

又、エア・フローメータの熱線の汚れによる出力電圧の低下も判断が難しい。部品を交換して解る場合が多いので、試しに熱線の汚れを掃除してみるのも解決法と思われます。

1.エンジンECU

2.回転検出センサ(クランク角センサ、カム角センサ、TDCセンサ)

3.水温センサ、吸気温センサ

4.スロットル・センサ、O2センサ、ノック・センサ

5.その他信号

点検のポイント

・ECUの不具合の判断は、IG/ONでエンジン警告灯が点灯するかを確認する。警告灯が点灯しない理由は、ECUに電源が来ないか、又はECUの不良である。

ECUが不良と思われる時は、ECU基板を点検して焼損部品がないか、確認すると良い。

・回転検出センサの判断は、自己診断に記憶されていないかを点検する。又エンジン始動不良の時は、火花とインジェクタの作動点検を行い判断する。

・水温センサの点検(水温の変化による電圧特性)

抵抗値 電圧値

20℃ 2〜4KΩ 2V前後

80℃ 0.2〜0.4KΩ 0.6V前後

抵抗値は暖機すると1/10になり、電圧値は1/4位になる。

意外に水温センサは一過性の故障(一時的)であり、点検すると正常な時が多い。完全に故障状態になると、自己診断に記憶されるので確認する。(吸気温センサも同様のセンサなので、エンジン始動前は温度条件がほぼ同じなので比較をして判断する。)

・スロットル・センサは開度信号の電圧を測定する。

開度電圧

アイドル時 約 0.5V

中間時 0.5〜4.0Vに変化(滑らかに電圧変化)

全開時 約 4.0V

・O2センサは出力電圧を点検する。

理論空燃比(15:1)に対して薄い、濃いを判定している。

薄い 濃い

出力電圧 0〜0.4V 0.5〜1.0V

エンジン回転数を常用回転(2000rpm)にして、電圧が10秒間に6〜8回程度の変化を繰り返すことを確認する。