1.自己診断装置

(故障コードの読みとり)

FAINESを参照

コード消去後の2回目に故障コードがあれば、現在も故障しています。

異常検知の仕組みはどのようになっているのか。

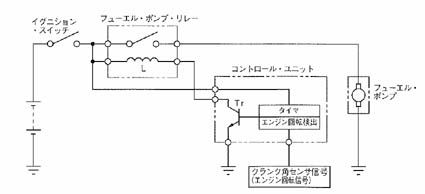

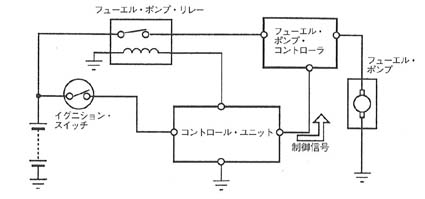

診断装置とは、予めECUにプログラムされた判断基準により、故障を判定して運転者に警報し、又フェイルセーフ機能という安全側に自動制御する機能も備えられている。

判断内容は、センサの断線、短絡などの両極に固定した故障の診断は可能であるが、特性ズレの診断はできない。

しかし、だんだんと診断装置が進化して、きめ細かな診断を行うように変わってきている。

実際に整備士が整備できる箇所は、

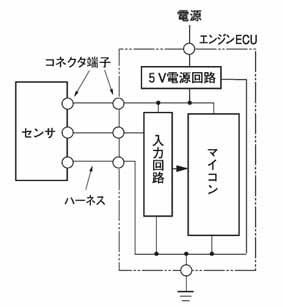

①センサの調整、修理、交換

②ECUの調整、修理、交換

③ハーネス及びコネクタ端子の修理、交換 である。

多くの整備士は①センサ、②ECUの交換作業で解決している。

しかし、この方法だとハーネス及びコネクタ端子の故障の時は、迷宮入りとなることが多い。

又、もう少し努力をすれば交換でなく修理で解決が可能なものもある。